Еще статьи по теме

- Сколько должно быть места на кормовом столе?

- Как посчитать обород стада в хозяйстве.

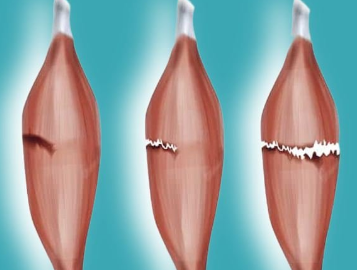

- Методы кастрации

- Методы обезроживания

- Ветеринарно-санитарные требования к животным и условия комплектования промышленных комплексов ГОСТ 26090-84

- Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота на мясо

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА СССР ОТ 22.12.1967 N 1142 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОГО УСТАВА СОЮЗА ССР

- Минсельхоз утвердил новые правила по убою животных.

- Содержание крс

- ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ в ЛПХ

ОТ ПАЛКИ И КАМНЯ К МАШИНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ…

Другие записи этого автора:

- Подсказки для левостороннего смещения сычуга

- ПАРАГРИПП-3

- Система органов дыхания КРС

- Ветеринарно-санитарные требования к животным и условия комплектования промышленных комплексов ГОСТ 26090-84

- ГЕМОСПОРИДИОЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА